朝鮮の水軍の将である李舜臣が亀甲船を使ったと言われ、亀甲船によって日本軍との海戦に勝利したと

現在の韓国では信じられているようだ。

李舜臣は輸送船の集結場所に奇襲攻撃を行い、ヒットエンドランで離脱する戦法で日本軍を苦しめた。

兵站(へいたん:軍の補給)を襲撃する作戦は、とても良い戦術である。

奇襲攻撃を避けるためには護衛船団が必要になり、大型軍船の安宅船(あたけぶね)の

朝鮮派遣を強要し、

日本軍に戦費の増大を強いる意味になった。

日本軍が反撃で朝鮮水軍の本拠地を攻めるとすぐ本拠地を捨て離脱、主力を温存する

ため制海権を明け渡し

日本軍の勢力の及ばない地方に潜伏した。

日本軍は輸送船団に護衛船を付けたので、以後は護衛の隙を見て攻撃する小規模の 騒乱程度になった。

李舜臣の最後は日本と明で終戦協定が締結され帰国作業中に、協定を無視して日本軍を

襲ったので、

島津藩の鉄砲隊が反撃で銃撃、射殺された。

韓国では李舜臣が亀甲船を使って大活躍をして日本軍主力を壊滅に追いやったと記した 説をよく見かける。

私は李舜臣の戦法・功績から実戦で亀甲船は使われなかったと見ている。

亀甲船の構造や戦法を考えてみたい。

亀甲船は通常の日朝の軍船と異なる大きな特徴を外観でもっている。

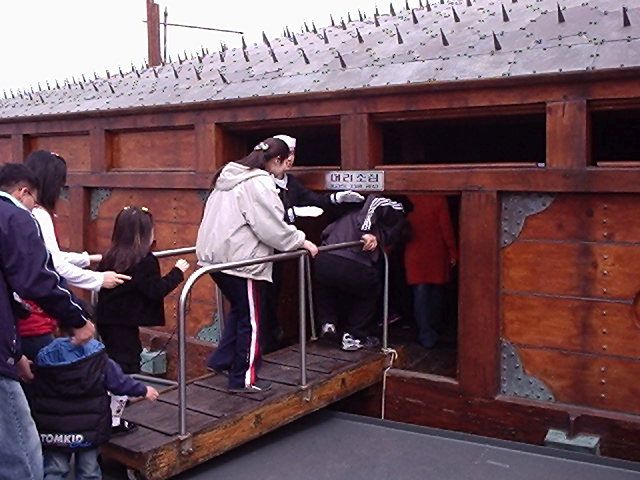

1.「屋根の突起と装甲」

(2005年4月鎮海にて撮影)

屋根の突起は敵の戦闘部隊が亀甲船に接弦して乗り移る時、足を傷つける可能性を示し、

躊躇させる意味であろう。

屋根の突起は意思を持たないので敵味方関係なく触れるものを傷つける。

揺れる船上で風を読み、帆の状態を見上げながら甲板を走り、ロープを引いて帆を最適な状態に保つことが

帆船の船員の行動である。

亀甲船に帆走用の帆柱はあるが屋根の突起は帆走の状態での操船を困難にする。

波しぶきで濡れた屋根の装甲板は滑りやすい、防衛の為の滑りを強調する屋根の傾斜も

船員の行動を制限している。

目的地に到着する前に負傷者や転落事故の連続が予想

できる。

これにより帆走は補助であり、櫂による推進力を主力とすることが分かる。

通常の軍船は接弦攻撃を避ける設備を持たない。防御力をあげると重量増加になり

速度が低下するからである。

屋根の装甲も同様である。装甲は重い!速度よりも防御を優先している事が分かる。

さらに前方視界が悪く、機敏な動きを望まれていない。

以上の点から亀甲船は防御にリソースを割り当てる事で容易に接近される前提で製造される

仕様が推測できる。

2.「平面の舳先」

亀甲船は四角を2段重ねした構造で下部の四角は浮力を担当し、上部の幅の広い四角が船室である。

亀なのに竜の飾りが船首に付いている理由は不明(強そうに見えるから?)。

「亀の頭」が予定されていたが猥褻な連想が働くのを避けるため「竜頭」に替えたという説もある。

船首は尖っているのが通常の舟であるが亀甲船の船首は平面である。

(2007年2月固城にて撮影)

船首が平面だと水の抵抗が大きくて速度が出ないのが物理法則である。

波をかき分けるため船首を鋭角にしないのは亀甲船の移動に速度は要求されないことを示している。

現在でも速度より作業性や積載量を重視する上陸用舟艇・バージ・海洋プラント、筏などは4角形である

亀甲船の設計思想は速度よりも空間容量を優先していると思われる。

3.「櫂と砲」

通常の軍船の武装は推進力である櫂の位置の上部に設置されるか、武装行使に障害がないように 設置される。

亀甲船の特徴は櫂の位置と砲の位置が同じである。

移動時に砲は使用できず。砲撃時は完全に停止状態であることを意味する。

亀甲船の推進力は上部構造物の側面下部から出ている櫂を操作することで生じる。

(2007年2月固城にて撮影)

船尾から船首方向を見た。

(2007年2月固城にて撮影)

武装は砲を積んでいる。射程内に敵が入ったら櫂操作を中止し、水夫が中央付近にある砲を側面に移動

射撃準備に入る。

(2007年2月固城にて撮影)

櫂は天井に収納し、船室全体が戦闘室となり、全周囲の攻撃が可能になる。

(2005年4月鎮海にて撮影)

主要推進力が櫂なので、射撃準備の段階で操船はできない、停止した状態で戦闘になる。

櫂を収納後は動けないため、接絃切込攻撃の危険があり、屋根に突起を並べ防止するのである。

亀甲船の戦闘時は停止時態であることが分かると屋根の装甲や突起の意味も理解できる。

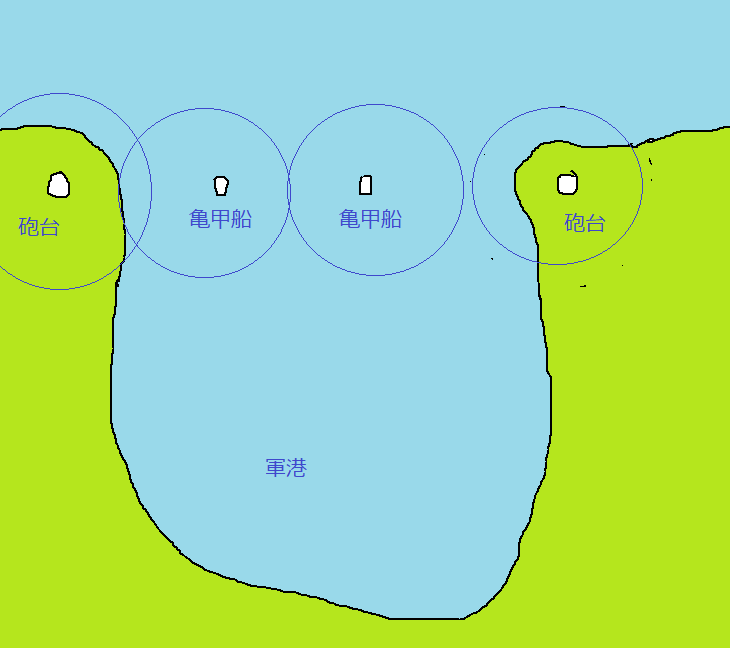

上記の特徴から、亀甲船はトーチカのように港の出入口に浮かべて固定、敵船の進入を

防ぐ事が

主な製造目的だと思っている。

当時の砲は射程距離が短いので軍港の両端の陸上砲台だけ

ではカバーできない。

射程の足らない部分を補完する浮き砲台として設置したのではないかと思っている。

江戸幕府はペリーの来航後、東京湾にお台場と呼ばれる砲台を東京湾の数カ所を埋め立て設置した。

短い射程距離の大砲で江戸市街地を防御するためである。

李舜臣も似たような発想で亀甲船を作ったと考えている。

軍港入口まで移動したら錨を下して固定し砲台として使うなら櫂と砲が同じ位置にあっても問題ない。

屋根の装甲や突起も固定砲台を守る意味として製造時の構想を読み取ることができる。

亀が攻撃を受けたとき手足を引っ込めて防御を図る姿を意味して亀甲船と呼称したと思える。

実戦では朝鮮水軍の根拠地を日本軍は陸上から攻め、朝鮮水軍は 戦力温存のため戦闘を避け

軍港を捨てて避難したのでトーチカとしての亀甲船の活躍の場はなかった。

武器や装備は勝利の貢献したと認められた品は継続して生産されて使用されるが、不要であったと

判断された装備の生産は中止になる。

亀甲船が文禄.慶長の役で軍港の閉塞作戦では有用であると李舜臣が判断しなかったから以後生産されなかった。

文禄・慶長の役以後 製造されなかった故、日本軍に勝利した幻の軍船として韓国人の夢を育んでいると思っている。

韓国の博物館では 海戦模型を置いて、亀甲船が日本の大型軍船である安宅船(あたけぶね)を

攻撃し、翻弄したような解説をしている。

櫂を出して移動しながら射撃するという亀甲船の構造を無視した模型展示に少し軍事をかじった程度が

あれば違和感があると思うが、ほとんどの観客達は素直に見ていることが興味深い。

大艦巨砲主義で砲をたくさん積んだ船が強そうに見えるから韓国では李舜臣が亀甲船を使ったと

信じたいのかもしれない。

海戦は出航から始まり、港に戻るまでの団体行動が基本である。

団体行動とは速度を合わせることなのだ。

軍艦の団体=艦隊の行動は簡単ではない。全船で曲がる(一斉回頭)、船間距離の維持、ポイントでの

変針など船が多くなるほど難易度が高くなる。

港を出て帰港までの艦隊行動は一番速度の遅い船に合わせるしかない。

遅い船が一隻でもあれば全艦隊が遅くなる。遅い船は使いたくないのが当然である。

単独行動と艦隊行動に適したそれぞれ船の形が異なる。

単独行動を専門とする民間のタンカーをご覧ください。

容積と経済性を重視した船型で単独行動が前提になっている。

。

(無料画像pixabayから借用)

反対に艦隊行動に随伴できるように速度重視の軍用タンカーの

画像(海上自衛隊タンカー:wikipedia)を見ると

経済効率で横幅の広い容量重視で単独行動をする

商用タンカーとでは用船思想が異なるので船型も異なっていることがわかる。

亀甲船は容積重視なので艦隊行動をするようには出来ていない事が分かる。

軽快な奇襲戦術を好む李舜臣が使いたくない船型なのだ。

戦闘状態でも艦隊行動は遅い船に合わせるしかない

我慢ができず早い船が飛びだすと各個撃破になるだけで最悪の敗戦となる。

艦隊速度を重視し、一撃離脱で護衛船の油断を突いて輸送船を攻撃する軽快なゲリラ戦を行うには

鈍重な亀甲船が朝鮮水軍の艦隊に入ることは不向きなのだ。

天正20年(1592)の4/12に日本軍が釜山に上陸した翌月からを朝鮮水軍が日本軍の

補給船団を奇襲した。

主な海戦は下記である。

5/4 玉浦海戦

5/29 泗川海戦

6/2 唐浦海戦

6/6 栗浦海戦

7/7 見乃梁海戦

7/9 安骨浦海戦

朝鮮水軍は50-100隻程度の艦船で全羅道の麗水を出て慶尚南道の釜山付近の日本軍集結地を狙った。

100kmを超える距離を航行するのに前後左右の視界が悪く、甲板が突起で覆われて運行作業が

困難な亀甲船が艦隊行動をできたとは思えないw

では李舜臣はどんな船を使用したか?

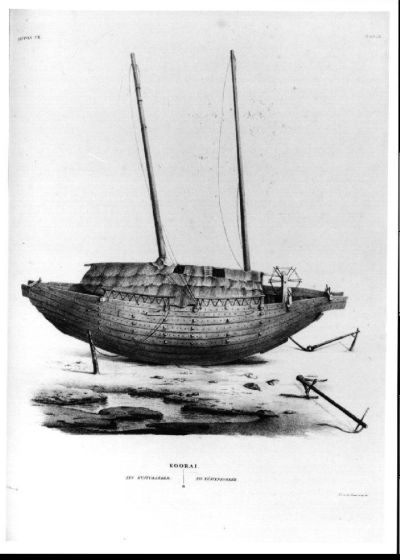

江戸時代のシーボルト著 「日本」翻訳版の5巻目は朝鮮である。

原題:日本の近隣諸国と保護国。朝鮮に関する情報

日本に漂着した朝鮮の船をシーボルトの目で詳しく観察され記録されている。

朝鮮の巻の一章は「日本の海岸に漂着した朝鮮人より得た朝鮮事情」であり、一部を紹介する。

下記の写真と引用文を見ていただきたい。絵は長崎の絵師「川原慶賀」にシーボルトが委託して

描いたようである。

そこに描かれた朝鮮の船と説明書きがある。

李舜臣が好んだ、地形に特化した海流や、潮汐、風向きを考慮した奇襲攻撃で日本軍を翻弄したという

いかにも軽快な朝鮮の船の様子を朝鮮の交易商人から聞き取り調査した事が詳しく記されている。

江戸時代の文化・文政のころ長崎の出島を訪れた ドイツ人医師シーボルトは日本の多く文化(生物学、

民俗学、

地理学・・・)を収集し書物にして発表、西洋諸国が日本を知るための文献として重要視された。

日本でも翻訳され、外部から眺めた日本文化を知る資料として重宝されている。

福岡県立図書館にも翻訳の蔵書がある。(注01)

江戸幕府の軍事機密であるに日本地図を持ち出そうとしたとして拘束・没収・追放されたシーボルト事件は

日本史に記録されているので歴史に興味のある人にシーボルトの名前は知られている。

引用:シーボルト 「日本」 5巻 6-7頁

------ 引用開始 -------

「私が見る機会のあった船はいずれも軽く、簡素で、長さは30フィートから50フィートまで、2本マストであった。

桁と舟板のつくりは粗末である。

注目すべきことに、組み立てに鉄その他の金属を一カ所も使っていない。

このような造船法は金属の欠乏を示すと思われるが、こことは以下に述べるような他の 事情からも裏付けられる。

各マストに1枚の藁筵(わらむしろ)の帆が一本の重い帆桁に張られ、この帆はマストの先端をとおる滑車に

って軽く上げ下げできる。

船は簡単な低い手すり、錨を巻き上げるための舳先の車輪、日本の船と同じような舵および艪(ろ)を備えている。

錨は木製、索具は棕櫚の葉柄の繊維を編んだものでできている。

------ 引用終了 -------

全長10mから15m程度の船で朝鮮商人が乗っていてシーボルトのインタビューに応じたと記述されている。

普通の朝鮮の沿岸交易船と思われる。

軽く簡素な作りで金属を使用していないと記述されている。見た目でも潮や風を掴んで軽快な

行動ができる船の

ようだ。

この船であれば 50-60人くらい切込戦闘部隊を載せ、地形や潮流、風の方向を読んだ軽快な艦隊行動が可能だと思える。

奇襲を得意とした朝鮮水軍の将軍李舜臣はこのような機敏な操船ができる船の集団を好んだのではと考えている。

残念ながら屋根に装甲と突起を施した亀甲船が活躍したと説明することは歴史や物理の知識のない人を惑わす

目的の

プロパガンダまたは空想小説であると結論付けるしかない。

------------------------------------------------------------------------------------

注01『シーボルト 「日本」』 雄松堂出版(全9巻)‐本文編6巻+図録編3巻、1977-79年。

Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen neben -und Schutzlandern Jezo mit den sudlichen Kurilen, Sachalin, Korea und den Liukiu-Inseln

編著者名 : シーボルト(ジーボルト)/Siebold, Philipp Franz von, 1796-1866

--------------------------------------------------------------------------------------

2017/10 釜山歴史探訪の例会で発表したレジメをWEB化

Home . 釜山旅行の基本情報 . 人物 . 歴史 . 乗り物 . 交通史 . 名所・旧跡 . 釜山の街角風景

釜山の街角今昔 . 街角今昔2 . 食べた物 . 昔の生活と文化 . 戦前の絵葉書 . 釜山近代史年表

近代史年号一覧